Por Mario Flores |

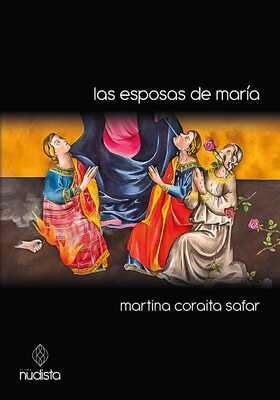

Martina Coraita Safar nació en Salta en el año 2000 y reside en Buenos Aires. Su primera novela, Las esposas de María, publicada por Editorial Nudista, plantea el delirio místico desde la poética de lo sanguíneo. A modo de sátira y homenaje, y con el desplazamiento nada intimista de lo teatral, lo espiritual se redime en lo border y lo trastornado y por ello mismo replica una fresca acepción del elemento religioso en la ficción del ahora. Esta entrevista, sobre el reciente lanzamiento del libro, aporta un bonus track sobre la característica exigencia de la novela.

—Siendo Las esposas de María una primera novela, ¿qué representó su escritura teniendo en cuenta los elementos religiosos tradicionales que se desarman en su ficción? ¿Encontrabas, fuera de tu texto, narrativas que se encargaran de ahondar en lo ritual y lo eclesiástico desde otro ángulo de visión?

Es tramposo reflexionar sobre el propio textoa posteriori porque, obviamente, ahora puedo encontrarle o mejor dicho, construirle sentidos a lo que escribí, mientras que en el proceso de escritura todo surgía de una forma menos reflexiva, espontánea, casi impulsiva. Habiendo hecho este disclaimer, si me pongo a pensar en Las esposas de María como ópera prima y puedo encontrarle algo del origen, de lo primario, en este caso me parece que se manifiesta en la ruptura con la tradición, con dios y la infancia. Y el modo que encontré para hacer eso fue el juego, que se desplegó en el terreno fértil de la misa. Digo lo de terreno fértil porque, en primer lugar, la misa tiene una estructura clarísima y reconocible. Y, en segundo lugar, esa estructura es inamovible. Pienso en la solemnidad que exigen ciertos ritos o prácticas —además de las misas, los actos militares, los actos escolares, los funerales— que ejercen una contención, una camisa de fuerza de las emociones, de los cuerpos, de las lecturas posibles tan rígida que, como todo, tiene un único modo de hacerse y decirse —atemporal e impersonal—. Necesariamente choca con la vida y cualquier estornudo se vuelve motivo de risas. Es muy fácil hacer estallar la forma y el significado en esas estructuras. En la misa encontré un campo de juego infinito. Respecto a lo de otras narrativas que también jueguen con lo eclesiástico, algunas referencias directas que se me vienen, de artistas que también se aprovechan del ritual o la solemnidad desde el humor son Dalia Rosetti en la novela Sueños y pesadillas y Pedro Almodóvar en la película Entre tinieblas. Pero también, otras escrituras donde lo “divino” cobra otro cariz como en Los Heraldos Negros de César Vallejo y, por qué no, los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz.

—Seguramente toda obra que propone un tratamiento diferente del catolicismo costumbrista puede caer mal (o incluso si su propósito es caer mal a la fuerza) o juega con representaciones disímiles de lo que sabemos sobre la religiosidad y la idea de una espiritualidad nacional. ¿Qué conlleva decidir publicar este tipo de libros y cómo se dio ese proceso? Pienso en La puerta del cielo de Ana Llurba o La tarde de los profetas de Juan Revol (que está escrito en formato bíblico) que, contemporáneamente trabajan esta clase de tensión entre un credo y su dimensión literaria.

Para mí, una sátira es un homenaje disfrazado. O sea, la idea de hacer una reescritura también subraya la vigencia de lo que se reescribe. En este caso fue una reversión pero también un nuevo contexto para la misa, el literario. Y por el simple hecho de sacar a la misa de la iglesia emergieron solos los otros sentidos, como que hay algo que sólo en esas condiciones se escucha de cierto modo, podés decir lo mismo en otro lugar, con otras personas y, aunque digas lo mismo, lo que se escucha es completamente otra cosa. Una novela que recrea una misa es una novela, es literatura, y deja de regirse por las normas sacro-hereje, y aunque parezca una obviedad esto que estoy diciendo, creo que es importante aclararlo. Me apenaría si alguien no pudiera leer mi novela como tal porque creo que sesgar el arte es perdernos de espacios que nos permiten lecturas disidentes del mundo y de la vida, que de otro modo no tendríamos. La literatura puede iluminar otras zonas o de otro modo aquello conocido, y para nada blasfema nuestros credos y verdades. Esto me recuerda a una frase que leí creo que de Lucrecia Martel que decía “yo no creo en la Virgen María sino en los que creen en la Virgen María”, y me pasa algo así.

—Las protagonistas de la novela son estudiantes de un colegio católico privado que enfrentan una búsqueda tan espiritual como visceral: hay monjas y capillas, bibliotecas y cruces, vinos consagrados, velas y hasta cánticos parroquiales. Es un mundo que se ha retratado desde la adolescencia, la juventud o las historias de iniciación, pero en Las esposas de María existe otro tipo de vértigo, el de lo prohibido y la profanación: ¿qué tiene hoy la literatura para crear nuevas relaciones entre lo espiritual y lo mundano? ¿Cómo se pensaron estas chicas que leen, escriben y rezan, pero al mismo tiempo van contra una cierta idea de un paraíso establecido?

Uf, cuántas preguntas. Comienzo por algún lado. Algo que me parece muy hermoso de la adolescencia es el fervor. En ese momento en que buscás construir individualidad, sentís la infancia como traición, querés nuevas respuestas y referentes —romper, repensar— pero todo a una intensidad altísima. Y a quienes fuimos criadxs con un mundo metafísico, también nos ocurre una crisis en ese nivel. En este caso, las tres adolescentes protagonistas se apropian, hacen su relectura de la educación cristiana que recibieron. No la rechazan sino que la releen y con una voluntad de encontrar algo más verdadero, más profundo, algo más que lo que le transmite su entorno. Entonces se pasan de buenas alumnas y eso las termina volviendo las peores. Porque su manera de vivir la religión es tan personal, apasionada, literal-literaria y corporal que, así como cualquier lectura novedosa en instituciones rígidas, es mal vista. Y me parece que en la dimensión corporal está el mayor acto de “irreverencia”. Porque en esta voluntad por volver a la fe algo tan etéreo y del alma, se regula y desprecia el cuerpo, y se arma así una disociación, en mi opinión, artificial, entre cuerpo y mente. Entonces aparecen las chicas, con su misticismo, y juegan con las oraciones, las canciones, las imágenes eclesiásticas para evidenciar su carácter físico, y de este modo, desdibujar los límites entre lo espiritual y lo visceral o mundano.

—La novela está estructurada según el misal romano, con el orden de la liturgia diaria. ¿Cómo se narra en clave de formatos diversos?, y qué hay más allá de la experimentación lingüística, porque evidentemente se trata de algo más que jugar con giros de lenguaje como ornamento.

Evidentemente me gusta mucho el juego formal y lingüístico. Eso es lo que me estimuló y divirtió muchísimo a la hora de escribir. Es lo que me daba la “consigna” para seguir escribiendo, pero también la adrenalina y el abismo. Fue clave para el relato hallar la estructura clarísima de la misa para hacer el doble juego: narrar a lo ancho y a lo largo, como me gusta decirle, o sea avanzar una historia y ensanchar su forma. Escribir sobre lo escrito fue comenzar el primer diálogo. Y en esta línea, la “experimentación” no la pienso como forma exclusivamente, porque la distinción entre forma y contenido se me hace difusa. Lo que sí no me gustaría que suceda es que el carácter atípico o poco canónico de la escritura y la narración expulse al de la lectura. Pienso que la estructura casi escolar de la narración introducción-nudo-desenlace entrena una forma única de lectura y unas expectativas determinadas pero limita muchísimo, en mi opinión, la forma que le damos al tiempo y al mundo. Querría invitar a lxs lectorxs a una experiencia de lectura quizá menos predecible, donde suspender la búsqueda del entendimiento y reemplazarla por el arrojo, el juego, el sonido y lo performático del ritual. Yo quería que la experiencia de lectura fuera también corporal. Incluso cuando iba escribiendo, jugaba con las tipografías, las formas del texto, pero también con la materialidad: las cartas de la virgen en hojas de calcar, ponía sobrecitos, estampitas. Un juego de romper la exclusiva espiritualidad del alma y la fe, pero también de las dimensiones aparentemente incorpóreas del lenguaje y la palabra. Por eso mismo —y por mi formación y vocación teatral— es que el ritual y lo performático se manifiesta también en las voces. Quería que los personajes se escucharan además de leerse. Quería voces reales, variedades y dialectos. En este caso fue del NOA. No me entusiasmaba esa única voz monolítica de la literatura que narra todos los textos de manera más o menos parecida y correcta, en una estructura más o menos similar. Soy consciente también de que, como licenciada en letras, me puedo permitir escribir en dialecto y que no pase por un “error” sino por una decisión, pero hay un gesto militante ahí, y unas ganas de leer y escuchar otras voces en la literatura.

—¿Cuánto tiempo llevó la escritura de esta obra y durante cuánto tiempo estuvo guardada? Porque cuando entra al proceso de edición se redescubre sumamente actual y necesaria en su temática. ¿Hay lecturas que profanan y lecturas que confirman?

La escritura comenzó con una primera imagen allá por 2020. Un amigo dramaturgo muy querido, Sebastián Sonenblum, me dijo que para él una obra era una imagen y que escribirla consistía en intentar volverla cada vez más nítida. Esa imagen la vi por primera vez escribiendo en el marco del taller de Laura Sbdar, que me dio muchas herramientas para pensar la escritura y la lectura. Pero luego me obsesioné con la corrección y sentí que había perdido la frescura y suspendí ese proyecto. Dos años después, en el taller de dramaturgia —no es casual— de Mariana Chaud, esa imagen encontró otra forma y otra voz. Para cada semana tenía una nueva entrega que había surgido con fluidez y casi sin corrección, y en tres meses estaba toda la novela escrita. Pero, claramente, esa escritura no empezó ahí sino mucho antes. Se estuvo escribiendo de maneras menos controladas, más erráticas. Y después llegó el momento de la edición. Me gané una beca de creación del Fondo Nacional de las Artes y con ese antecedente —y mucha insistencia de mi parte— fui contactándome con varias editoriales. Primero parecía que iba a ir con una, luego no, luego la vida, y apareció Nudista que hizo una lectura muy local y halagadora de Las esposas de María, por lo que estoy muy agradecida que éste haya sido su destino de publicación. Otro diálogo interesante fue con Clara Miño, la artista visual que hizo un cuadro hermoso para la portada con su lectura de la novela. Y hoy, 2025, un texto de hace años aparece para recordarme que no es mío. No lo digo para lavarme las manos, sino porque el tiempo pasa y mi léxico, mis temas ya son otros, mis compañías también; la leo y me sorprendo, me admiro y me doy cringe. Todo al mismo tiempo. Dispuse un texto y ahora les dueñes son lxs lectores. Recuerdo cuando una de las primeras lectoras, Lucila Fleming lo leyó y me dijo que la novela le hacía acordar a dos o tres autorxs de lxs que yo jamás había oído hablar, y ahí vi que era su mirada y su rica biblioteca la que estaban nutriendo al texto. Es un alivio y un abismo que las palabras ya no te pertenezcan.

(Tartagal, Salta, 1990) es escritor y editor. Publicó las novelas Hikaru (Nudista, 2018), Cacería (Nudista, 2022) y Diosas mutantes (Nudista, 2024), y los libros de poemas Cuando llegue el fin de los tiempos (Almadegoma Ediciones, 2017) y Ceremonia del fuego (Funga Editorial, 2024). Recibió el Premio Literario Provincial de Salta (2018 y 2023), la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes (2019, 2021 y 2022) y el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural (2021, 2023 y 2025).

No veo las horas de leerla! Voy a la FED como librera de Salta, pero he sido bibliotecaria en el colegio de Martina y muero de curiosidad. Sé que de su “maravillosa cabezota” solo puede salir talento. Gracias por esta entrevista!